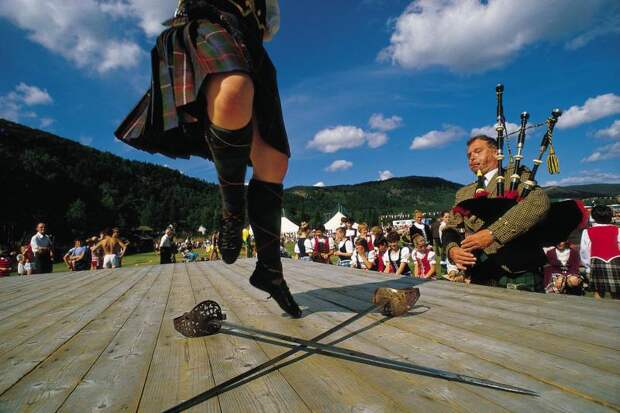

Сегодня шотландские горцы палашами не рубятся, они с ними танцуют!

…и фехтовал я недурно, особенно шотландским палашом.

Джордж Байрон. Из разрозненных мыслей. 1821

Оружие из музеев. Наверное, кто-то уже заметил, что множество «знатоков», украшающих своим присутствием страницы «ВО», не очень-то благосклонно относятся к рисункам различного оружия минувших эпох, поскольку рисунки не слишком, по их мнению, точны. Ну не было у русских казаков в 1799 году сабель с перекрестиями, были турецкие клычи XVI века, а уж про сабли с гардой и говорить нечего – только перекрестие! Палаши на рисунках – это шпаги, словом, все не то. А что «то»? «То», скорее всего, фото. Причем, естественно, не самодельное, а из музея, причем с музейной атрибуцией, потому что там над ней работают специалисты. Ну что ж, поскольку покупатель всегда прав, в этом материале будут присутствовать одни только фотографии, включая и те, по которым как раз рисунки для статьи про оружие 1812 года и делались. Причем не столько из западных музеев (ведь нас там все время хотят обмануть и еще там много геев), сколько из коллекции Эрмитажа, нашего старейшего и очень солидного музея, имеющего мировую славу и мировой авторитет. Но есть в нем далеко не все, а потому мы используем также фото из Метрополитен-музея в Нью-Йорке и Королевского арсенала в Лидсе. Ну а речь сегодня у нас пойдет о палаше – главном оружии кирасиров, потому что даже без пики, пистолетов и ружья кирасир все-таки обойтись мог. А вот без палаша – никак!

Турецкий палаш. Рукоять и гарда, конец XVII века; клинок — XVII век. Причем рукоять и гарда турецкой работы, а вот клинок – европейский. Прямой европейский клинок предполагает, что этот палаш носили в дополнение к более обычной изогнутой сабле. Оружейные гарнитуры с прямыми и изогнутыми клинками были распространены в Восточной Европе именно в XVII веке. Материал: сталь, серебро, золото, медно-серебряный сплав (чернь), лазурит, дерево, кожа. Размеры: длина с ножнами 102,5 см; без ножен 101 см; лезвия — 88,3 см. Вес 827 г. Вес ножен 453 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Итак, что такое палаш и откуда он взялся? Происхождение слова двуязычное: с одной стороны, турецкое «пала» — меч, с другой — слово венгерское, означающее то же самое. Отличался он от сабель прямым клинком, причем длинным, до метра, который имел сначала двухстороннюю, а затем одностороннюю заточку, и сложный, надежно закрывающий всю кисть руки эфес, которым, кстати, вполне можно было пользоваться и как оружием.

Где были найдены самые старые образцы палашей на евразийском континенте? В Китае, Японии и в протоболгарских некрополях начала V века у нас, на территории Северного Причерноморье. Причем особенно известен золотой палаш хана Кубрата, правителя Великой Болгарии. Использовали их и ранние авары, хазары, аланы и те же волжские булгары.

Рукоять поздних палашей прямая, у ранних часто изогнутая, что являлось традиционным для оружия Восточной и Центральной Азии; в частности, в XIII—XIV веках палаши имели широкое распространение среди… татаро-монголов. И почему так, в общем-то, понятно: однолезвийный клинок в конном бою имеет преимущество перед мечом с обоюдоострым клинком за счет меньшего веса, к тому же они дешевле и проще в производстве. К палашам можно отнести и ранние мечи японских самураев: они тоже были прямыми и имели одностороннюю заточку клинка.

В средние века палаши получили распространение на Кавказе и в странах Ближнего Востока. Эти палаши развитой гарды не имели. Самые известные, хевсурские палаши (франгули), украшались металлом в традиционном кавказском стиле и, случалось, имели обыкновенные кинжальные рукояти. Грузинские палаши, датируемые XVIII—XIX веками, имели шашечные рукояти.

Рукоять палаша с острова Суматра. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

На северо-востоке Индии тоже использовались палаши, называвшиеся «кунда», с клинками длиной около 80 см, откованными из булатной стали, хотя и не всегда. Интересной их особенностью, больше нигде не встречавшейся, стало расширение к острию. Металлическая рукоять очень странной формы: бочкообразная в центре и сужающаяся по краям с двумя гардами, соединенными между собой широкой дужкой. Изнутри эти делали покрывались тканью. Некоторые палаши имели удлиненную рукоять, так что ими можно было пользоваться двумя руками. Такие палаши назывались «фиранги». Ножны у таких палашей были шире европейских и делались из дерева и имели тканевую обтяжку. Палашами селебе также пользовались кочевники-казахи.

«Меч из-под моста». Королевский арсенал, Лидс

Что касается Европы, то там палаши существовали уже в 1540 году. Один такой палаш был найден на берегу Темзы под мостом Саутварк в 1979 году. Примечательно, что остатки меча с очень похожей рукоятью-корзиной нашли и среди обломков военного корабля Генриха VIII «Мэри Роуз», затонувшего в 1545 году, что помогло его датировке. Схожая рукоять изображена на портрете середины XVI века, приписываемом Герлаху Фликке Уильяму Палмеру, изображающем одного из джентльменов-пенсионеров, телохранителей короля Генриха VIII. Подобными палашами с рукоятью в виде корзины также вооружены члены свиты Генриха на картине «Посадка Генриха VIII в Дувре», написанной примерно в 1545-1550 гг. То есть в это время подобное оружие уже было в ходу.

Подлинный расцвет палаша как оружия всадника наступил, однако, позднее, в начале XVII века, а потом в годы Английской революции и казни короля Карла I. Дело в том, что, лишившись рыцарских шлемов, английская кавалерия в те годы приобрела металлические шляпы с полями, их заменявшие и сделавшие малоэффективными удары валлонской шпагой по голове.

Всадническая шляпа-шлем британских кавалеристов, ок. 1630–1650 гг. Материал: сталь, золото, текстиль. Вес 1550 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Требовалось что-то более тяжелое и для рубки, и для укола, поскольку опять-таки торс всадников прикрывала кираса, а вот остальные части дела – прочные лосины и колет из замши.

Палаш с корзинчатой гардой, между 1590 и 1600 годами. Материал: сталь. Размеры: длина 116.8 см; длина клинка 97,7 cм. Вес 1701 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Палаш кирасира или рейтара, произведенный между 1600 и 1625 годами. Материал: сталь, серебро, золото, кожа. Размеры: длина с ножнами 100 см; длина клинка 83,8 см. Вес 1729 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

А это его рукоять… Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Что же касается клинков, то они были примерно одного размера и веса, хотя, как всегда, среди них встречались и весьма оригинальные образцы. Ну, вот, например, такой, какой представлен на следующей фотографии…

Палаш с английской рукояткой, но с германским клинком 1662 года. Материал: сталь, серебро, дерево. Размеры: длина 101.3 cм; длина клинка 87 cм. Вес 1077 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Интересно, что Английская революция породила такую оригинальную разновидность палаша, как «покойницкий меч» (мечом в английском языке называется также и пала, различия делаются применительно к рукоятке, например, «корзинчатый меч» — это палаш с рукояткой с развитой гардой-корзиной!) Так называли тяжелую шпагу или все тот же палаш, называвшийся «хаудеген», отдельные экземпляры которого отличались от других тем, что имели на своей гарде изображение… человеческой головы. И вот английские коллекционеры XIX века почему-то решили, что это голова принадлежит Карлу I и что роялисты таким вот странным образом хранили о нем память. Хотя это и не так, поскольку голова на гарде хаудегена появилась с 1635 года, если не раньше, тогда как король был казнен лишь 14 лет спустя. Но название «mortuary sword» прижилось и им пользуются до сих пор.

Скьявона. Длина 971 мм. Длина клинка 840 мм. Вес 960 г. Королевская сокровищница в Стокгольме

Кстати, в Италии тоже был свой палаш, получивший название скьявона, а с 1570 года он распространился и в германской императорской армии. У скьявоны тоже был прямой, но только обоюдоострый клинок (из-за чего ее как раз очень часто и называют мечом), имевший ширину около четырех сантиметров, длина которого составляла примерно 90 сантиметров. Ее широко использовали в коннице, а при Фердинанде II она стала официальным оружием кирасиров.

Горец с палашом и щитом. Иллюстрация из книги Джеймса Логана «Кланы Шотландского нагорья», опубликованной в 1845 году, с иллюстрацией Р. Р. Мак-Иана

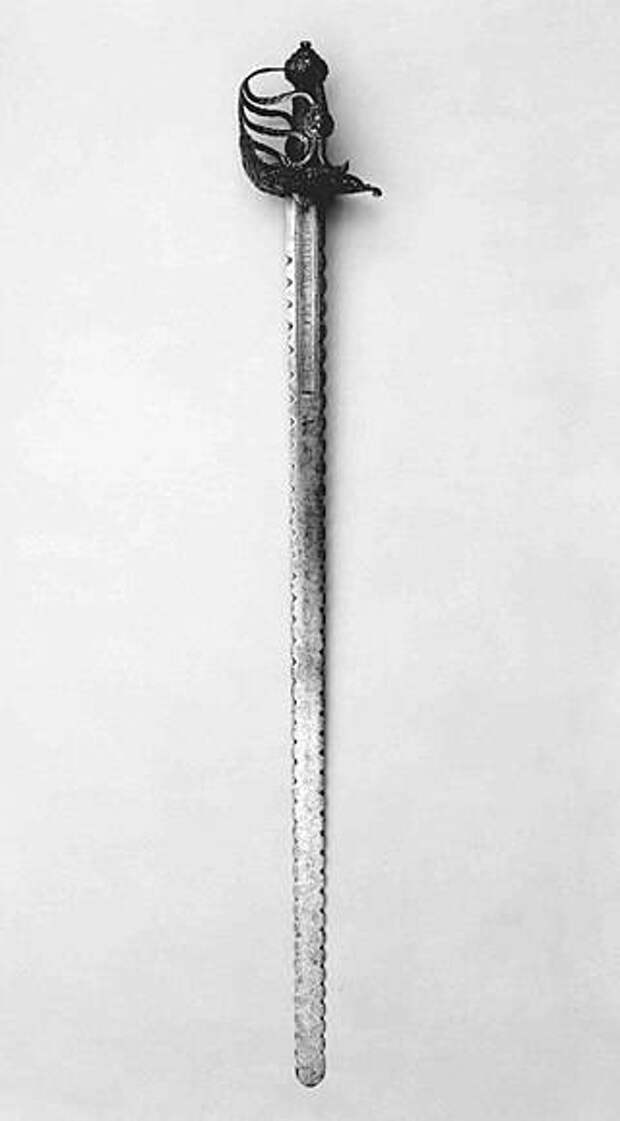

Свой национальный палаш появился и у шотландцев, причем уже в конце XVI века. Он имел довольно широкий клинок длиной 75—90 см с односторонней или двусторонней заточкой и весом от 0,9 до 2,5 кг. Рукоятка имела развитую гарду с оригинальным названием «корзина с большим количеством ветвей», внутреннюю поверхность которой иногда отделывали кожей или даже красным бархатом! Считается, что позаимствовали его горцы именно у итальянцев, при этом шотландский палаш, так же, как и скьявона, использовался в бою вместе с небольшим круглым щитом.

Шотландский палаш 1720—1740 гг. Внешний вид на «корзинку» рукояти. Материал: сталь, золото, серебро, кожа, текстиль, кожа акулы. Длина общая: 98,4 см; длина клинка 82,9 см. Вес 1361 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Тот же палаш. Внутренний вид на «корзинку» рукояти. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Также во второй половине XVI столетия крепящееся у седла оружие с прямым клинком начинают применять и венгерские гусары, использовавшие этот клинок как дополнение к сабле в тех случаях, если им приходилось биться с латниками. Правда, рукоятка этих палашей больше походила на сабельную и была еще несколько изогнута.

Английский палаш 1671—1699 гг. Королевский арсенал, Лидс

Английский палаш 1771-1799 гг. Образец 1788 г. Королевский арсенал, Лидс

В XVII веке начался процесс унификация палашей, использовавшихся в кавалерии всех европейских армий. Сначала единые образцы оружия принимались даже для каждого полка по отдельности, потом для каждого вида кавалерии. Ну а закончилось все тем, что палашами стали вооружать кирасиров, драгунов, и… моряков, получивших их на случай абордажа и как дополнение к парадной униформе.

Палаш кирасирский нижних чинов образца 1798 г. Материал: сталь, медный сплав, дерево; техника: ковка, литье, резьба, чеканка. Длина 104,5 см; длина клинка 87,9 см. Производитель: Императорский Тульский оружейный завод. Фото: Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

В России палаши появились в конце XVI века, когда на русскую службу стали нанимать иноземных офицеров и те являлись в страну со своим национальным оружием. Например, тот же шотландец вполне мог прибыть с привычным для него палашом. Ну а потом по образцу увиденных палаши стали выделывать и наши мастера.

У ранних российских палашей рукояти были наклонные, наиболее удобные для всадника, чтобы рубить с коня, а крестовину они имели либо прямую, либо с выгнутыми к острию концами.

Палаш с ножнами 1750-е гг. Германия. Материал: сталь, медный сплав, дерево, кожа; техника: ковка, литье, чеканка. Длина 110 см; длина клинка 95,5 см. Фото: Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Одним из таких палашей был палаш князя М. В. Скопина-Шуйского, который с 1647 года хранился в Соловецком монастыре, а сейчас находится в Государственном Историческом музее в Москве. Клинок у него прямой, причем обоюдоострый. Рукоять сделана наклонной, с крестовиной концы которой опущены к острию. Оправа рукояти сделана из серебра, украшена золотой чеканкой, крупной бирюзой, а в навершии — темный гранат. Отделка ножен очень богатая: устье наконечника и четыре обоймицы, чеканные, сделаны из серебра и украшены бирюзой, как и сама рукоять. Обтянуты ножны алым бархатом. То есть стиль явно восточный либо же это мастерское ему местное подражание. Общая длина палаша 99 см, клинок длиной 86 см, его ширина у рукояти 4,3 см.

Палаш лейб-гвардии конного полка обр. 1741-1761 гг. Материал: сталь, медный сплав, дерево, кожа ската; техника: ковка, литье, чеканка, резьба, позолота. Длина 112,5 см; длина клинка 97,5 см. Производитель: Императорский Тульский оружейный завод. Фото: Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Палаш кирасирский солдатский с ножнами, 1763 г. Материал: сталь, латунь, дерево, кожа; техника: ковка, гравировка, литье. Длина 107 см; длина клинка 89,3 см. Производитель: Императорский Тульский оружейный завод. Фото: Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Что касается России, то тут, как мы видим, палаши появились давно, но, скорее всего, массово не вырабатывались. Хотя как знать? У нас в Пензе есть любопытный документ о датировке основания города, где написано царское повеление Алексея Михайловича от 3 июля 1663 года: «…послать за Ломовскую черту на реку Пензу с Юрьем Котранским (выходец из Виленского воеводства, перешедший на русскую службу в 1655 году. – Прим. автора), где ему велено город строить… сто шпаг. В приказ Большого дворца в посылку Юрью Котранскому подьячей Кирюшко Бишов взял сто шпаг с ножны». Но на место он прибыл с сотней казаков. Это известно. И… казакам — шпаги? Скорее уж, палаши, но только точно этого нам сегодня, конечно, не узнать.

Палаш драгунский обр. 1810 г. с ножнами. Германия, Россия. Клинок — кон. XVIII в., прибор — первая четверть XIX в. Материал: сталь, медный сплав, кожа домашнего животного, медная проволока; техника: ковка, литье, чеканка, резьба. Длина 105 см; длина клинка 89,8 см. Фото: Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Палаш драгунский нижних чинов образца 1798 г. с ножнами. Материал: сталь, медный сплав, дерево, кожа, медная проволока; техника: ковка, литье, резьба, чеканка. Длина 109 см; длина клинка 92,3 см. Фото: Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Ну а как массовый образец вооружения, выпускавшийся промышленным способом, палаш появился при Петре I, который вооружал им своих драгун полков в четверти XVIII века. Но собственных палашей не хватало, поэтому покупались немецкие, из города Золингена. А с 1730-х годов именно палаш становится основным оружием еще и кирасирских полков. Затем к кирасирам добавились конногренадеры и карабинеры (с 1763 года), и все они получили палаши, ну а драгуны вооружались ими до 1817 года, и даже конная артиллерия какое-то время была с палашами. А еще это было оружие лейб-гвардии конного полка и лейб-компании, и даже части гусаров (!), что кажется уж совсем удивительным, однако не более, чем шпаги у пензенских казаков!

Палаш офицерский кирасирский с ножнами обр. 1826 г. Материал: сталь, медный сплав, кожа домашнего животного, проволока; техника: ковка, литье, чеканка, резьба, позолота. Длина 108,5 см; длина клинка 92,5 см. Фото: Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Ранние русские палаши были двулезвийными, однако к середине XVIII века постепенно стали однолезвийными с тупым обухом. Во время царствования Екатерины Великой на палашах гравировали ее вензель «Е II» (Екатерина II) под императорской короной. Ножны делали из дерева и обтягивали кожей. Металлическими было лишь устье, шайбы с кольцами для портупеи и наконечник. Иногда набор покрывал практически всю поверхность ножен, а кожа виднелась в прорезях. Начиная с 1810 года ножны у палашей стали делать только из металла, а кожаные ножны остались только у морских палашей образца 1856 года.

Палаш кавалергардский образца 1802 г. (?) с ножнами, перевязью и темляком. Материал: сталь, медный сплав, дерево, кожа, медная проволока; техника: ковка, литье, чеканка, резьба. Длина 102,5 см; длина клинка 85,9 см. Фото: Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

В том же XVIII веке палаши в российской императорской армии различались на армейские и гвардейские, офицерские и солдатские, а также кирасирские, драгунские и карабинерные. При этом все имели широкий клинок, довольно длинный и тяжелый, а все отличия касались формы эфеса и устройства ножен. Рукоять защищалась сложным сочетанием изогнутых дужек, решеток и щитков, а навершия рукояти были круглые или в виде орлиной либо львиной головы. Только лишь в XIX веке эфесы палашей подверглись упрощению и унификации, как и металлические ножны.

Палаш мастера Николя Ноэля Бутэ (1761-1833). Франция, Париж. Ок. 1809 г. Материал: сталь, золото, кость домашнего животного; техника: ковка, литье, резьба, травление, гравировка, золочение, воронение, инкрустация серебром и золотом. Длина 85 см; длина клинка 72 см. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

В это время в Российской Императорской армии на вооружении состояли: палаши гвардейские кирасирские, палаши армейские кирасирские, драгунские палаши (хотя драгуны на Кавказе были вооружены саблями). Палаши были и оружием кавалергардов и жандармов (которые носили их до 1826 года).

В первой трети XIX века бытовали драгунский палаш образца 1806 года, кирасирский палаш образца 1810 года и образца 1826 года. В 1881 году кирасир переименовали в драгуны, а палаши превратились в парадное оружие.

Рукоять палаша мастера Альберта Эрнеста Кариера-Беллезе (1824—1887). Франция, Париж, 1881—1882 гг. Материал: сталь, бронза, золото; техника: ковка, литье, чеканка, гравировка, позолота. Длина 16,5 см. Вес 799,5 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Морские палаши использовались при абордаже. Заточка клинка могла быть односторонней или полуторной. Длина клинка до 80 см, ширина около 4 см. Ножны деревянные, обтянутые кожей, поскольку металлическим была противопоказана морская вода.

Палаш как оружие в современной российской армии носят ассистенты при знамени в военно-морском флоте России во время парадов.

P. S. Администрация сайта и автор материала благодарят заместителя генерального директора Государственного Эрмитажа, главного хранителя С. Б. Адаксину и Т. И. Кирееву (отдел обеспечения публикаций) за разрешение использовать фотоматериалы с сайта Государственного Эрмитажа и оказание содействия в работе с иллюстративными фотоматериалами.

Свежие комментарии